二人の少女が長距離バスや、列車に乗って大都会にやってくる。それは青春映画で、何度も見てきたシーンである。しかしペンシルベニアからニューヨークのバス停車場ポートオーソリティバスターミナルにやってきた17歳のオータムとスカラーに高揚感はない。この都会への冒険は、オータムの堕胎というシビアな現実につながっている。ニューヨークの街は、頼れる知り合いもいなければ所持金も心もとない女性にとって危険で冷たい場所でしかない。

(劇場用パンフレット『17歳の瞳に映る世界』東宝ステラ、2021)

こんばんは。日曜日の夜に新型コロナワクチンの1回目の接種をしました。その後、恐れていた副反応は1ミリも生じず、一安心です。しかし、その代わりというか何というか、接種会場で順番を待っていたときには、「もしかしたら」という、長さにすると3センチくらいの懸念が生じて、ちょっと弱りました。弱音は進んで吐くタイプなので、長女に「パパ、急死の可能性あり」とメッセージを送ったところ、すぐに「いままでありがとうございました。これからはお空で見守ってください」という返信があって、

草。

パパからするとまだまだ幼く映る長女も、数ヶ月後にはオータム(♀)や、オータムのいとこのスカラー(♀)と同じ17歳です。その瞳に、世界はどのように映っているのでしょうか。

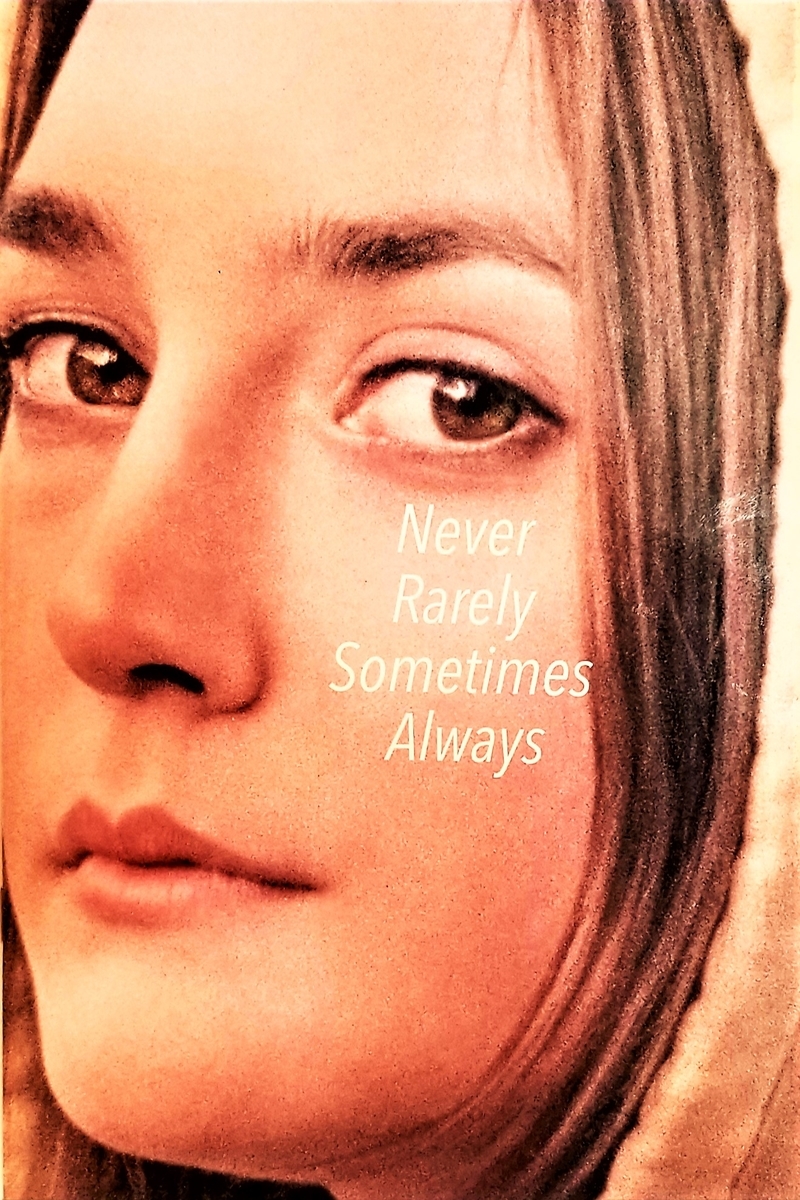

エリザ・ヒットマン監督の『17歳の瞳に映る世界』を観ました。原題は『Never Rarely Sometimes Always』。第70回ベルリン国際映画祭銀熊賞(審査員グランプリ)やサンダンス映画祭2020ネオリアリズム賞など、世界各国の映画賞を席巻した話題作です。男女を問わず、17歳の高校生には、ぜひ観てほしい。

でも、長女には観てほしくない。

そういったアンビバレントな感情を抱いてしまうのは、オータムとスカラーの数日間を描いたこのロードムービーが、娯楽ではなくアートだからでしょう。娯楽が心をスッキリさせるのに対して、アートは心に傷をつけます。

アートって、何?

社会学者の宮台真司さんがいうには《「心に傷をつけること」がアートの伝統的な本質》であり、アートというのは《「社会の中」に閉じ込められている人々に「社会の外」を突きつける営み》とのこと。映画のタイトルでいえば、スカラーとオータムの瞳には「社会の外」、つまり「世界」が映っているということになるでしょうか。「世界」は、確かにそうなっている。二人が見ている「世界」に触れることで、観客の「誰か」は心に傷をつけられ、もとの自分には戻れなくなるということです。教員はその変化を「成長」と呼び、パパは「昔はかわいかったのに」と呼びます。

スカラー「男だったらと思う?」

オータム「いつも」

男に生まれたかった。男に生まれていたら、予期せぬ妊娠に苦しむこともなかったのに。Sometimes、無理矢理「身体と内面」を奪われてしまうようなこともなかったのに。17歳の瞳に映る世界は、前回のブログで取り上げた『プロミシング・ヤング・ウーマン』(エメラルド・フェネル監督作品)の世界につながっているというわけです。

2012年にアイルランドで中絶が違法だったために女性が亡くなったという記事を読みました。アイルランドの女性は中絶手術のためイギリスへ渡るそうです。これこそ私が作りたい映画だと思いました。これは女性たちの語られざる旅の物語です。

エリザ・ヒットマン監督へのインタビューより。エリザ・ヒットマン監督も、エメラルド・フェネル監督と同様に、現実の事件に想を得て映画を撮っています。モチーフはどちらも、女性たちの語られざる旅の物語。その物語を、エリザ・ヒットマン監督は「アート」として、エメラルド・フェネル監督は「含みのある娯楽」として昇華させます。

アートである『17歳の瞳に映る世界』には、『プロミシング・ヤング・ウーマン』にあるようなポップな音楽もラブコメもどんでん返しもありません。起承転結の「起」と「結」には、オータムの「妊娠」(ペンシルベニア)と「堕胎」(ニューヨーク)が紐づけられていて、17歳の瞳に映る世界がダイレクトにつらく迫ってきます。ところどころに二人の少女の勇気と友情が描かれているとはいえ、もしも長女だったらと考えると、

つらい。

冒頭の引用は、コラムニストの山崎まどかさんのレビューからとりました。レビューのタイトルは「少女たちが身体と内面を取り戻すまでの旅」となっています。オータムは堕胎をすることで、そしていとこのスカラーはそれを手伝うことで、確かに「身体と内面」を取り戻したかもしれません。ポイントは、取り戻した「身体と内面」は妊娠以前のそれとは別物であるということ。繰り返しますが、教員はその変化を「成長」と呼び、パパは「昔はかわいかったのに」と呼びます。

アートは、心に傷をつける。

おやすみなさい。