自然環境の変化は本来、なかなかわかりにくい問題ですが、近年はそれが実感できるほど明らかな変化が見られます。たとえば近年は、降雨、台風など、様々な気象現象が明らかに激烈化しています。~中略~。

首都圏では死者1000人強、罹災者40万人強を出した1947年のカスリーン台風以来、幸い大規模な水害は発生していません。しかし今後、カスリーン台風以上の巨大台風が首都圏を直撃する可能性は十分にあるのです。その際、いままでの治水対策で本当に間に合うのか、かなり疑問と言わざるを得ません。

(畑村洋太郎『技術大国幻想の終わり』講談社現代新書、2015)

おはようございます。台風19号の被害に遭われた方にお見舞い申し上げると共に、亡くなられた方のご冥福をお祈りします。各地の被災状況を見る限り、家や車はもちろんのこと、スマホが水没してしまって連絡がとれない(!)という罹災者も多いのではないでしょうか。

東北の震災のときもそうでした。

こうしゃのよこのかわをつなみがきました。じどうがつうがくにつかっていたはしがつなみでおち、かりゅうのいえがなんけんもぎゃくりゅうしてきてとてもこわかったです。〇〇〇しょうは、さいかいふかのうかも。がっくないにすめるいえがないですから。ひなんじょくらしのこどもたちをまいにちみまい、ひとりあんぴのわからないこをさがすひびです。このまえ、こうちょうしつのきんこをあけたら、そつぎょうしょうしょがすこしどろみずでよごれていたけど、こめいぼだけはいちまいもよごれずにのこっていました。あす、〇〇〇〇〇ちゅうをかりて、そつぎょうしきをします。

田舎教師のときにお世話になった先生から、2011年3月22日の早朝に届いたメールです。職員室に水没してしまった携帯がようやく復活。しかし変換キーが効かなくなっているとのこと。だからALL平仮名。生きていてよかった(!)という安堵を覚えるとともに、地震と津波と火災に襲われた、わたしの第二の故郷は、容易にはもとの姿に変換できないだろうなと思ったことを覚えています。

流れる水のおそろしさは、東北の被災地でイヤというほど見聞きしたので、今回の台風による水害が、平日じゃなくてよかった、と思います。子どもたちが学校にいる状態で河川が氾濫したら、大変だからです。

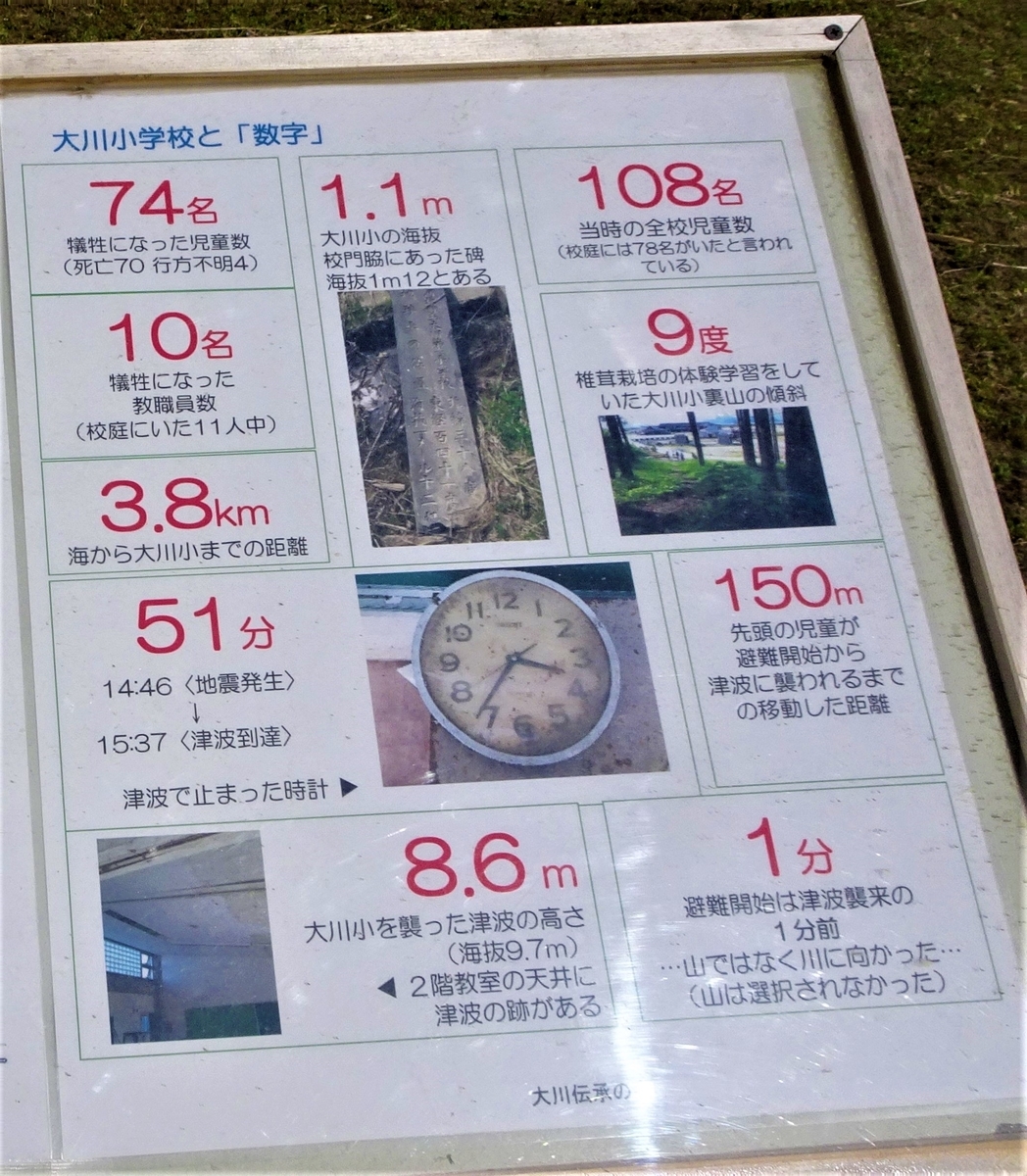

台風19号が迫りつつあった11日の金曜日に、大川小訴訟の判決が確定(宮城県と石巻市の賠償が確定)しましたが、これからも毎年やって来るであろう大型の台風と、いつ発生するかわからない巨大地震のことを考えると、ちょっと、複雑です。判断力の欠如を招くようなハードな労働環境は全く変わらないのに、責任だけは大きくなっていくような気がするからです。

2018年に大川小を訪ねたときの写真です。この川の向こうから津波が押し寄せてくるなんて、先生たちも子どもたちも地域住民も、予想できなかっただろうな。だって、震災当時の津波浸水予想図では「大川小は浸水しない」ことになっているし、大川小は避難所に指定されているくらいですから。責任があるとしたら、その予想図をつくった人たちかな、と思います。まぁ、でも「予想」図ですが。

この裏山に避難していれば、という話をよく聞くし、私もそう思っていました。でも実際に現地に行ってみると、津波のことなんて全く頭にない先生たちが、100人近くの子どもを連れて「よし、みんなで裏山に登ろう!」という判断はしないだろうなと思いました。

台風19号が通り過ぎる音を聞きながら、国語と理科のテストの採点(持ち帰り仕事!)をしていたところ、長女と次女がパンナコッタをつくって持ってきてくれました。我が子の災害ユートピア的な振る舞いに疲れを癒されつつも、採点の他にも仕事がてんこ盛りで「やれやれ」です。休日くらい、仕事のことは忘れて家族との時間を楽しみたいのですが……。

技術大国だって?

教育大国だって?

幻想は捨てて、変化を!

技術大国幻想の終わり これが日本の生きる道 (講談社現代新書)

- 作者: 畑村洋太郎

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2015/06/18

- メディア: 新書

- この商品を含むブログ (5件) を見る