中原 やはり、労働時間短縮がどの企業も共通テーマとなっていることが大きいですよね。結局、産休育休を取りやすい、といったファミリーフレンドリー系の施策をやるのと同時に、長時間労働の問題に手をつけなければ、夫の育児参加も、女性の両立支援も難しいということなんですよね。あらゆる問題が、「長時間労働の是正」というこの一点に結びついている。「長時間労働の是正」は、日本企業が取り組むべき一丁目一番地の課題なんです。

浜屋 まさに、その通りだと思います。労働時間の規制は2016年あたりから、本気で始まったと認識しています。

(浜屋祐子、中原淳『育児は仕事の役に立つ』光文社新書、2017)

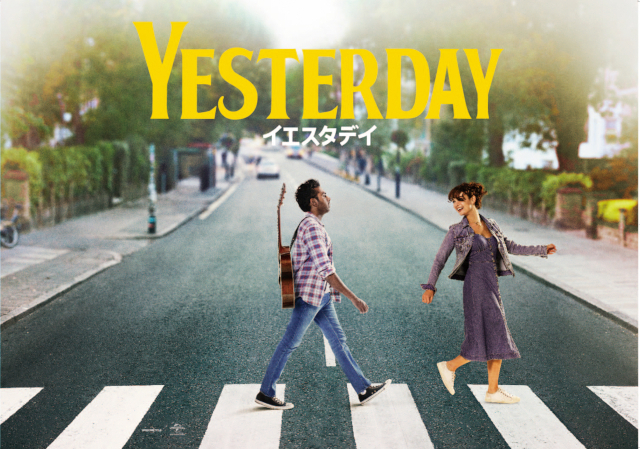

おはようございます。昨日、1年前に公開された映画『イエスタデイ』を観ました。もしもビートルズが存在しなかったら、世界はどうなる(?)という「イフ」を起点にした作品です。監督は『トレインスポッティング』や『スラムドッグ$ミリオネア』で知られるダニー・ボイル。大好きな監督なのに、去年、劇場で観ることができなかったのは、きっと長時間労働で心を亡くしていたからだろうなぁ。やれやれ。

ビートルズの『アビイ・ロード』を模したポスター

もしもビートルズが存在しなかったら、世界はどうなる?

もしも長時間労働が存在しなかったら、世界はどうなる?

浜屋祐子さんと中原淳さんの『育児は仕事の役に立つ』を再読しました。中原さんは大学で教鞭をとっている「人材開発の研究者」、浜屋さんはその中原さんのところに社会人大学院生として入学した「二児の母」です。書籍の形式を簡単にいえば、

師弟対話。

ビートルズの曲の素晴らしさを知っている主人公のジャックが、ビートルズの存在を忘れてしまった人々に「Let It Be」や「Hey Jude」を届けるのが『イエスタデイ』だとしたら、育児は仕事の役に立つということを知っている浜屋さんと中原さんが、育児と仕事は相反(コンフリクト)すると思っている人々にそれは違うよという実証的な分析結果を届けてくれるのが『育児は仕事の役に立つ』です。

中原さんによる「はじめに」と、浜屋さんによる「おわりに」に挟まれた6つの章の見出しは以下の通り。『育児は仕事の役に立つ』という書名がそのまま著者二人の主張になっているのと同じように、各章の見出しもまた、そのままその章の主張になっています。

- 第1章「専業主婦」は少数派になる!?

- 第2章「ワンオペ育児」から「チーム育児」へ

- 第3章 チーム育児でリーダーシップを身につける

- 第4章 ママが管理職になると「いいこと」もある

- 第5章 なぜママは「助けてほしい」と言えないのか

- 第6章 日本の働き方は、共働き世帯が変えていく

第1章と第2章には、チーム育児が必要になる社会的背景が書かれています。共働きの家庭が増えていること、その割には家事や育児が女性に偏ったままであること、だからママ一人に任せる「ワンオペ育児」ではなく、家庭内での協働や家庭外の機関との連携を柱とした「チーム育児」に切り替える必要があるということ、そういった話です。

第3章と第4章には、チーム育児に切り替えることによって、パパやママのリーダーシップやマネジメントの力が伸びるということが書かれています。縦割り班活動で6年生が身につける力と似ています。リーダーシップやマネジメントの力がつけば、間違いなく仕事に、そして親としての成長にも役立ちます。

続く第5章には、リーダーシップやマネジメントに加えて、他者に助けを求めることを肯定的に捉える、すなわち「ひとりで抱え込まない」というヘルプシーキングの発想が紹介されています。学校でいえば「困ったときに友達に頼る力」といえるでしょうか。自律は依存。依存は自律。シェイクスピアの『マクベス』でいうところの「きれいは汚い、汚いはきれい」みたいな話です。違うかも。

最後の第6章には、共働き世帯に向けて、チーム育児を実際に行うためにはどうすればいいのかという実践的なモデルが示されています。簡単にいえば、ふりかえる、見なおす、やってみるという3ステップです。それを夫婦でやる。例えば次のようなことも「ふりかえる」ことによってチーム育児に、そして仕事に役立てることができるかもしれません。

くたくたになって帰宅したら妻が長女に「いい加減にしてよ」って珍しく怒っていてもちろん長女も負けずに怒っていて次女もその険悪なムードに巻き込まれ始めたので「タリーズで珈琲を飲んできた」って言ったら「いいね~、あなたは自由で」って妻の怒りの矛先が変わったのでファインプレーですきっと。

— CountryTeacher (@HereticsStar) August 7, 2020

思春期のためかイライラしている長女に「不機嫌で場をコントロールしようとするな」と言ったらさらに機嫌が悪くなってそれを聞いていた妻の機嫌も悪くなって次女まで機嫌が悪くなったのでまるくおさめるためにドーナツを買いに来ました。

— CountryTeacher (@HereticsStar) July 26, 2020

前段のツイートは管理職の怒りの矛先を変えるときに、後段のツイートは高学年女子の不機嫌に対応するときに、それぞれマネジメントという意味で役に立つかもしれません。

看護師の保護者が「息子は教師になりたいらしい」といい、教師のわたしが「娘は看護師になりたいらしい」といい、お互いに全力で「やめておいたほうがいい」という、医療現場と教育現場からの悲痛な叫び。

— CountryTeacher (@HereticsStar) August 4, 2020

育児は仕事の役に立つ。とはいえ、冒頭の引用にもあるように、一丁目一番地の課題である長時間労働を何とかしない限り、役に立たせようにもなかなかにハードだというのが実際のところです。もしも長時間労働が存在しなかったら、医療現場と教育現場からの悲痛な叫びもなくなるだろうし、お互いに全力で「やめておいたほうがいい」なんていうこともなくなるのに。ビートルズの存在を知っていたジャックが彼らの曲の素晴らしさを世界に届けたように、長時間労働のない学校を知っている教員がいるのであれば、その仕組みとともに、その素晴らしさを届けてほしいものです。

もしも長時間労働が存在しなかったら。

世界は、もっと輝く。