三菱の社長より長期旅行者の方が幸せであるなどど断言することはもちろんできないのだが、要するに人の生活などいろいろだと思えるのだ。何でそう思うのかというと、それこそが旅をしてさんざん見てきたことだからなのである。

どんなふうにして暮らしたってかまわんのだ、と旅をして以来僕は思うようになった。厄介なのは、こういうふうに暮らすのが人の道だとか、普通の生活だと説教をする連中だけである。この手のいいぐささえ気にしなければ、他の人は他人事などいちいち気にはしないものだし、ああそうですかと「普通」に暮らせるものだと僕は思っている。

(蔵前仁一『いつも旅のことばかり考えていた』幻冬舎文庫、2014)

おはようございます。先に断っておきますが、引用の「三菱」は、カルロス・ゴーンがかかわっていた三菱自動車のことではありません。三菱商事のことです。「いつも旅のことばかり考えている」著者の代わりにさらに勝手に断っておくと、三菱商事というのもただのたとえであって、そこはルノーでも日産でも東京地検特捜部でも何でもかまいません。ある種の象徴性さえ担保できればOKです。それにしても、脱獄してしまうなんて。カルロス・ゴーンという記号がこれからどんな象徴性をまとっていくのか、ちょっと楽しみですね。ショーシャンクの空にではないですが、蔵前仁一さん以上に、いつも旅のことばかり考えていたと想像できますから。

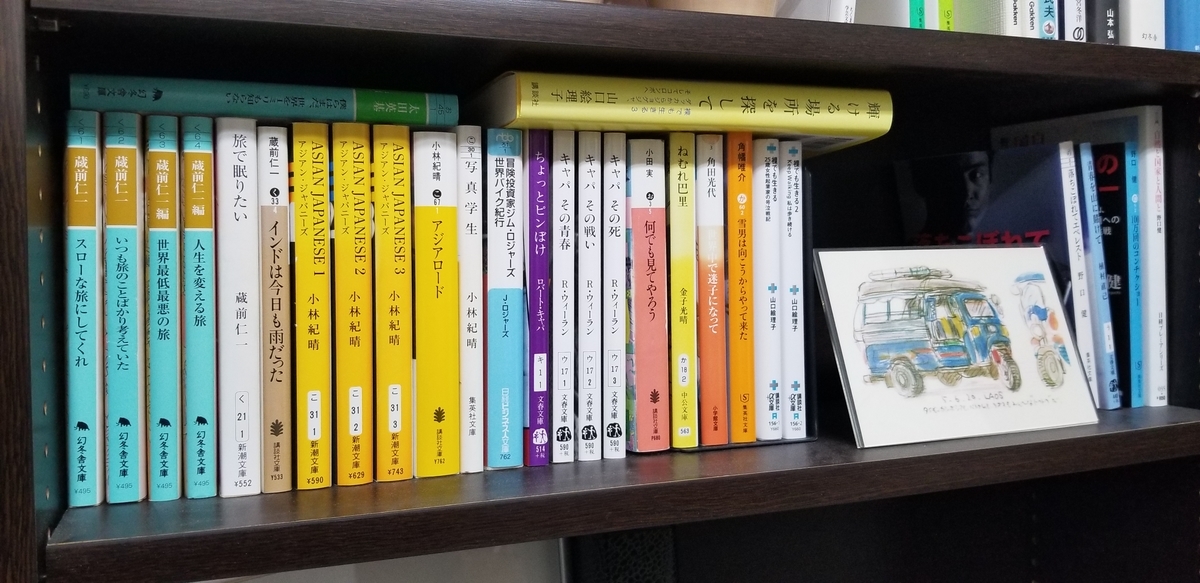

蔵前仁一さんの『いつも旅のことばかり考えていた』を再読しました。旅先でのエピソードにイラストが添えられたエッセイ集です。もとバックパッカーにとっては、アルバムでもめくるような感覚で楽しむことができるし、バックパッカーって何だろうという人にとっては、バックパッカーの日常をパーシャルに、そしてライトに楽しむことができるし、控えめに言っても素敵な本です。

バックパッカーのバイブルと呼ばれている沢木耕太郎さんの『深夜特急』や、『深夜特急』のパパママ、ジジババにあたる小田実の『何でも見てやろう』や金子光晴の『ねむれ巴里』が「旅を人生になぞらえていく」のに対して、旅行作家&イラストレーターとして知られる蔵前仁一さんの本は「旅を生活になぞらえていく」感じがします。生き方を眺める沢木耕太郎さんと、生活を眺める蔵前仁一さん。まぁ、距離感の違いであって、基本的には同じです。いずれにせよ、沢木耕太郎さんと蔵前仁一さんがバックパッカーの象徴的存在であることには変わりありません。二人の本を読んで日本を飛び出し、行方不明になってしまった若者数知れず。もしかしたらカルロス・ゴーンも獄中で読んでいたかもしれません。

どんなふうに暮らしたってかまわんのだ。

このメッセージを義務教育段階でしっかりと伝えることができれば、生きづらさみたいなものを抱える子どもや大人が少なくなるのに、と思います。逆にいうと、こういうふうに暮らすのが人の道だとか、普通の生活だと説教をする学校教育及び社会のまなざしみたいなものをなんとかしたい。かくいうわたしもインドをグルッと一周したときにそういった呪縛から「一時的に」或いは「部分的に」解放された口です。しかしせっかく解放されたのに、世界が違う顔を見せてくれたのに、あれから何十年も経ってまたその呪縛にとらわれてしまっているからホントに厄介です。だから蔵前さんの本を読み返したくなるんです、きっと。一時的にではなく、部分的にでもなく、蔵前さんのように「完全に」解放されることを夢見て。子育てをしていてもそう思います。気がついたら学校的な価値観に染まってしまっているんですよね、我が子も。留学でもさせて視野をパッと広げる機会をつかませたいところですが、先立つものがありません。

昨年末に発表された日本財団による18歳意識調査の結果です。OECDの調査などでも似たような傾向が出ています。ひどい数値です。昔からです。これまでの話につなげれば、こういうふうに暮らすのが人の道だとか、普通の生活だと説教をする学校教育及び社会のまなざしみたいなものを放置し続けた「成果」だと、私は思います。学校教育についていえば、先生ががんばればがんばるほど、子どもは大人に依存するようになる。

自分を大人だと思う ・・・ 29.1%

自分で国や社会を変えられると思う ・・・ 18.3%

どんなふうに暮らしたってかまわんのだ。そう思える社会であれば、カルロス・ゴーンもミッドナイト・エクスプレスに乗る(脱獄する)ことはなかっただろうな。三菱の社長より長期旅行者の方が幸せである。司法制度も教育制度も、早く、そしてガラッと変わりますように。