哲学者の内山節は「関係が価値を生みだす」と語り、「人間の価値はある関係の中で成立し、人間的な価値は関係の変容とともに非合理に変化し続ける」と述べている。その不安定な関係が “生きづらさ” を生み、関係の消失が人間の価値を見失わせているのではないかと感じる。

「人間は必要とされることを必要とする」というのは、心理学者エリク・H・エリクソンの言葉だが、本作を通して出会った、自立生活を目指す障害当事者や介助者たちは、お互いに必要とし、必要とされ、満たし合う関係が垣間見える。

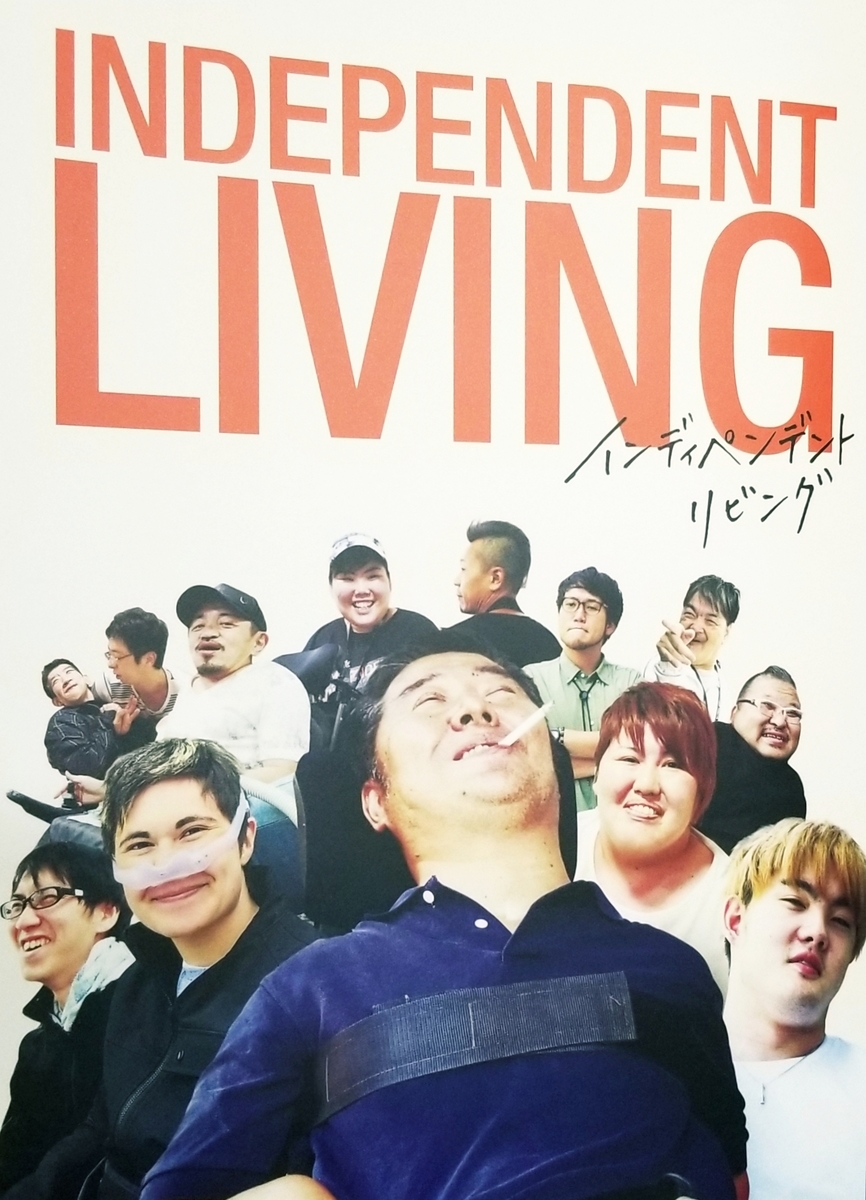

(映画パンフレット『インディペンデントリビング』ぶんぶんフィルムズ、2020)

こんばんは。前回のブログに取り上げた西智弘さんの『だから、もう眠らせてほしい/安楽死と緩和ケアを巡る、私たちの物語』に「飛び降り」の話が出てきます。自殺の話です。次のような内容です。

自殺の名所に設置された監視カメラに、逡巡して逡巡して、最後には結局飛び降りてしまう人の映像が幾つも残っている。よく見ると、みんな最後まで何かを手に握りしめている。それは何かといえば……。

それは何かとえば……。そうです。携帯電話です。 つながりのためのツール。《人は最後まで、迷い、人とのつながりを求めている》。建築家であり作家であり最近は画家でもある坂口恭平さんが、「いのちの電話」ならぬ「いのっちの電話」という有名な取り組みを続けているのも、人とのつながりが命を救うことに気付いてのことでしょう。西智弘さんの「社会的処方」という取り組みも同じです。

自立の生命線も、人とのつながり。

昨日、映画『インディペンデントリビング』(田中悠輝 監督作品)を観ました。障害当事者の自立生活を記録したドキュメンタリーです。ちなみにこの映画と西智弘さんの『だから、もう眠らせてほしい』は、どちらも先日の「ALS患者への嘱託事件」に重なる社会的背景をもっていて、映画と書籍の両方を体験すると理解が広がります。新聞記者の望月衣塑子さんは次のようにツイートしています。

医師2人の #ALS 患者への嘱託事件が起きた。

— 望月衣塑子 (@ISOKO_MOCHIZUKI) July 25, 2020

映画 #インデペンデントリビング は、先天性や事故含めて障害を持つ人々が悩みながらも #自立生活支援センター のスタッフや家族と共に自立し生きる道を描き出す。

明るくて温かい、こんな空気が日本の社会にもっと広がれば素敵だ https://t.co/NUeJE1k1KY

明るくて温かい、望月さんいうところの「こんな空気」をつくっているのは、障害当事者はもちろんのこと、介助者たちの存在がでっかいなって、映画を観てそう思いました。子どもたちにも、こんな心でっかちな大人になってほしい。

映画のオープニングは、電動車椅子の滑走シーンに続いて、介助者のひとりである川崎悠司さんの歌で始まります。場所は大阪のライブハウス。川崎さんは「ガナリヤ、サイレントニクス」というバンドでVoとGtを務める若者です。

ライブが終わった夜、川崎さんはそのまま障害当事者の住むマンションに向かいます。介助の仕事のためです。川崎さんがマンションに着くと同時に、電動車椅子に乗った渕上賢司さん(51)が帰ってきて、二人は部屋の中へ。途中、新人の介助者(吉崎さん)が加わり、二人で渕上さんの食事、入浴、就寝を手伝います。ちなみにパンフレットのど真ん中で煙草をくわているのが渕上さんです。

渕上さんは17歳のときにオートバイの事故で頸随を損傷し、その後15年もの間、実家でずっと寝たきりだった障害当事者です。「だった」と過去形にしているのは、現在は「自立生活」を営んでいるからです。しかしもちろん、首から下に麻痺が残っているので、食事も入浴も就寝もひとりではできません。その「ひとり暮らし」を支えているのが、川崎さんをはじめとする介助者たちです。

渕上「(前略)この仕事をやるために俺は頸損になったやなと思えるように今はなったからな。そんな日が川崎くんにも来ると思うわ。仕事をしてまた自分に心の中に革命を起こしてくれ」

川崎「まぁ起こそう思てはあれですけど きっかけになれれば」

渕上「やってたらおもろいなあみたいなことにはなると思うわ。そんなどん底にいる人たちの人生変えられたらおもろいで。口泡吹いてくるけど俺」

渕上さんは自立生活センターの代表を務めています。《この仕事》というのがそうです。障害当事者がセンターの運営をしているんですよね。冒頭の引用に《自立生活を目指す障害当事者や介助者たちは、お互いに必要とし、必要とされ、満たし合う関係が垣間見える》とあるのも、介助者に助けてもらうだけでなく、障害当事者が「いろいろ役割や責任を引き受けることで『自立』がある」と、そう考えているからでしょう。自立生活センターでは、日常的に手助けを必要とする人たちが「自立生活」を営めるように、介助者を雇い、継続的な支援を行っています。ちなみに冒頭の引用は、監督であると同時に自らも介助者として働いている田中悠輝さんの言葉です。介助の当事者だけに、田中さんも「どん底にいる人たちの人生変えられたらおもろいで」と思っているのではないでしょうか。

教育でいえば「学力格差を縮められたらおもろいで」かな。

或いは「学力の定義を変えられたらおもろいで」かな。

食事や入浴の手伝いなどの「介助の日常」から伝わってくる介助者の「やさしさ」や「相手の立場に立って考える力」も、立派な学力だよなぁと思うからです。かけ算九九やプログラミングのような、どうしたって学力格差を生み出してしまう類いの学習も大事ですが、一緒に風呂に入って赤の他人の顔をやさしくナチュラルに洗う力だって、大事。どちらも社会に求められている力です。

当然ですが、映画に登場するのは渕上さんと川崎さんだけではありません。多くの人物が登場し、障害当事者と介助者のやりとりやそれぞれの想いが、「単眼」ではなく「複眼」で映し出されていきます。そんな「一人称複数」とでもいうべき短編集のような映画の中で、教育もそうだよなぁと思ったのが次の台詞です。障害当事者のララさん(♀)と、トリスさんという障害当事者の介助者を担当している、自身も障害当事者のチョッキさん(♂)の台詞です。

ララ「19で多発性硬化症だっていうのがわかって、すごい大きな重度心身障害者施設に入れられて。ただ同じ毎日を繰り返すだけのそういう施設にいたんで、やっぱりそういうところにいて、みんな希望を失っているんですよね。なんかそこから抜け出したいとか、なんにもなくって、それが悔しくって、うちだけこんな悔しい思いしてんの? うちだけかなとか。そういう時に障害を受容するって、これをこの環境を受容するってことが障害を受容するってことなの? っていうのとすごい格闘した自分がいて、ちゃうよなみないた。」

ララさんはNHKの「バリバラ」など、TVでも活躍している、自立生活センターの広告塔です。映画では、障害当事者のリーダーとなるべく、アメリカへ留学する様子が描かれています。与えられた環境を無批判に受容するのではなく、自分で環境をつくっていく。教育もそうありたい φ(..)

チョッキ「ヘルパーはボランティアではなく、仕事として対応します。ボランティアさんではないです。ちゃんと金もらっています。なので遠慮なく、遠慮したらダメです、ヘルパーに。ヘルパーはトリスの指示を受けて、ヘルパーははじめて動きます。一日の生活のリズムを決めるのはトリス自身が決める。介助サービスとは障害をもつあなたが、トリスが自分らしい生活を送れるように援助するサービスです。」

《トリス自身が決める》っていうところを、学校でも家庭でも、もっと大切にしなければいけないなぁと思いました。時間割すら決められませんからね、子どもたちは。

子どもたちが自分らしい人生を送れるように支援すること。子どもたちにインディペンデントリビングの力をつけること。教育もそうありたい φ(..)

明るくて温かい、自立生活を支える関係性。

どん底にいる人たちの人生を変える空気を。

教育の力で。